3학기 2주차<루쉰의 들풀> 후기입니다.

페이지 정보

작성자 모모 작성일15-08-15 09:41 조회3,216회 댓글0건본문

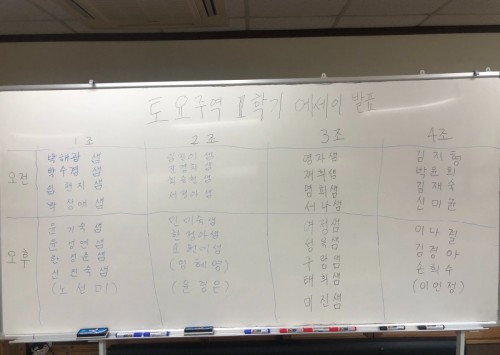

3학기 2주차(노신의 들풀) 글쓰기 후기입니다. 역시나 길 샘의 열띤 강의가 계속됐고 2학년의 조용한 분위기도 계속됐습니다. 뭔가 분위기 쇄신이 필요한 것 같아요. ㅋ

<들풀>에는 루쉰이 1924년부터 1926년 사이에 쓴 산문시들이 실려 있는데, 서문은 1927년 4월에 썼다고 합니다.

<들풀>은 1911년 신해혁명으로 공화국이 되었으나 중국의 현실은 달라진 게 없는 상황에서 루쉰이 ‘신해혁명으로 달라진 건 변발을 자르고 당당하게 길거리로 나설 수 있는 자유밖에 없고 권력의 주체만이 바뀌었을 뿐 각자의 삶은 달라진 게 없는 데 이를 혁명이라 말할 수 있을까?’를 고민하면서 쓴 작품입니다. 루쉰은 ‘혁명은 실패했다’고 생각합니다. 그리고 ‘진짜 혁명의 본질은 뭘까?’를 고민합니다. 왜냐하면 이미 니체를 읽었던 루쉰은 ‘각각이 자기 삶의 주인이 되는 것이 진짜 혁명’이라고 생각했는데 여전히 대다수 중국인들은 주인이 아닌 노예의 삶을 살고 있었거든요. 물론 21세기 현대의 우리 현실도 그리 다른 것 같진 않지만요.

1919년 5.4 신문화운동으로 중국에선 지식인 주도의 정신개조운동이 일어납니다. 그러나 이렇게 문화운동을 주도했던 지식인(호적=후스)들이 이후 군벌의 앞잡이가 되어 권력의 보호 속에 순수예술을 주장하는 현실을 목도합니다. <이러한 전사>의 배경이지요. 루쉰은 학자, 문인, 원로, 군자 등의 외투를 입고 학문, 도덕, 국수, 민의, 공의 등 그럴싸한 명분 뒤에 숨은 적들과 이데올로기 투쟁을 벌여야 하는 자신을 無物의 陣에서 맨몸으로 투창을 든 전사에 비유합니다.

1925년 천안문 3.18참사로 학생 200명이 중상을 입고 개혁을 외치던 여제자 유하진(15,6세로 루쉰의 제자이자 허광평의 친구) 등이 죽어나가고 개혁을 향한 외침이 폭도진압으로 은폐될 때 루쉰은 절망합니다. 1925년 손문이 암으로 죽고 국공합작이 결렬되면서 반공주의자였던 장개석이 주도한 4.12 대학살로 공산당원 300명이 살해당하자 루쉰은 절망합니다. ‘이 상황에서 희망이 정말 있는가?’

<잃어버린 좋은 지옥>은 당시 루쉰이 처한 중국의 현실이고, 자기가 살고 있는 현실을 뜻합니다. 전에는 마귀가 지옥을 다스렸는데, 지금은 인류가 지옥을 점령하고 망자들을 탄압하고 있다. 마귀가 다스린 지옥이 사실은 좋은 지옥이지 않았나? 마찬가지로 혁명시대 노예보다 전통시대 노예가 오히려 더 좋지 않은가? 통치권자만 달라졌지 현실은 여전히 지옥임을 루쉰은 말하고자 했던 것 같습니다.

<입론>은 그 어떤 것도 말할 수 없는 세상에 대한 답답한 마음을 표현합니다. 죽음은 필연이지만 그 확실한 사실을 말할 수 없는 현실에 답답해한 루쉰은 여백이 있는 시의 언어로 표현함으로써 자신이 말하지 않는 부분들도 사람들이 행간을 읽고 알아주기를 바랐다고 합니다

<들풀>이란 제목에 대해 생각해봅시다. 모든 생명은 죽어야 하고 썪어야 새로운 생명이 탄생합니다. 루쉰은 죽음의 필연을 인식했고 불안한 실존 속에서 어디로 가야할지 자신도 몰랐기에 고독하고 불안해했습니다. 어디로 가야할지는 모르지만 죽음까지 가는 과정이 중요하고 또 다른 생명의 탄생을 위한 밑거름이 되기를 원했습니다. 그리고 자신은 죽더라도 자신이 살았었음을 증명하는 존재들이 있어야 공허하지 않을 것이라 생각했습니다. 당시 반제국, 반군벌을 외치다 희생된 젊은 피들이 바로 들풀을 뜻한다고 합니다. 뿌리도 깊지 않고 꽃도 잎도 아름답지 않지만 제각기 자신의 삶을 쟁취해 나가는 개인들. 루쉰은 들풀이 혁명의 장식이 되어 명분에 희생당하는 것을 싫어했습니다. 地火, <죽은 불>이 불 살라올라서 들풀과 같이 불살라지고 다른 생명을 위한 밑거름이 되길 원했습니다.

루쉰은 죽음의 필연을 인식했기에 모든 존재는 중간물이었습니다. <그림자의 고별>에서의 그림자, <길손>에서의 길손처럼! 어둠에 의해 삼켜지고 밝음에 의해 소멸되는 존재인 그림자가 의탁하는 본체는 ‘신’일 수도 있고, 도덕의 세계, 선악의 세계, 자본의 세계일 수 도 있습니다.

확인할 수 없는 믿음의 대상 어떤 것도 거부하고 완전히 몰락해서, 단독자가 되어 내가 길을 만들어가고 내가 세계가 되어햐 한다는 것이 바로 <그림자의 고별>입니다.

<동냥치>는 보시와 동냥의 꽉 막힌, 불통의 관계를 깨기 위한 시입니다.

<빗돌글>은 자기 안의 허위를 까발리는 시로, 무덤 속에서 일어나 앉은 주검은 어떤 것도 용서치 않는 존재로 우리에게 중단 없는 전진을 요구합니다.

<이러한 전사>의 전사, <작명등(방황에서)><빛바랜 핏자국속에서>의 반역의 맹사, <가을밤>의 대추나무, <총명한사람, 바보, 종>에서 바보는 루쉰이 그렇게 살고 싶어했던 존재들로 자신이 서 있는 바로 그 자리에서 뭔가 하는 존재들입니다. 그 자리에서 부숴야 하는 전사들처럼 멈추지 말고 끊임없이 싸우라고 합니다. 왜 싸워야 하는지, 내가 무엇과 싸워야 하는지 뚜렷하지 않는 우리의 삶에서 알 수 있듯, 우리의 적은 실체가 없습니다. 내가 무엇과 타협하고 있는지, 또 내가 무엇과 싸우고 있는지 , 그리고 내가 무엇에 안주하고 있는지도 잘 모릅니다. 루쉰은 그렇게 자기가 노예인지 조차 모르고, 주인이 자기에게 뭘 잘못했는지도 기억하지 못하는 무지를 가장 혐오했다고 합니다.

늦어서 많이 죄송합니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.