[사기 읽기 세미나 6.10 후기] 목야의 전투

페이지 정보

작성자 만수 작성일15-06-17 15:53 조회3,713회 댓글0건본문

‘목야’의 전투

이번 시간에는 <주본기>의 ‘목야의 전투’ 장면을 읽었다. 2월 갑자일 동이 틀 무렵, 무왕과 그의 군사들은 교외에 있는 목야(牧野)에 집결했다. 목야는 가축을 풀어놓는 너른 들판인데, 이 전투 이후부터는 고유명사로 쓰이게 되었다.

무왕은 모인 군사들 앞에서 전투 전 연설을 하는데, 이것이 동양 문화권에서 최초로 등장하는 ‘전쟁 전 상황’이라 한다. 무왕이 황월(黃鉞)을 왼손으로 치켜들고, 오른손에는 흰 깃발을 휘저었다. ‘월’(戉)은 도끼이다. 상나라 때 사용하던 주된 무기였다. 아마 한 손으로 사용한 정도의 크기였을 듯하다. 그렇다면 이 도끼의 재질은 뭐였을까? 그리고 재질이 왜 중요한가? 전쟁에서 무기의 격차는 전투에 지대한 영향을 미치기 때문이다.

당시 많이 사용하던 것은 돌도끼인데, ‘戉’에 ‘金’이 붙은 걸로 봐선 청동으로 만든 게 아니었을까 싶다. 돌도끼는 주로 전투용이었고, 청동으로 된 도끼는 의전용이기도 하고, 참수할 때 쓰기도 했다. 또, 여기서 ‘황색’이라는 표현 그대로 진짜 ‘금’이 아닐까 하는 의견도 있다. 스키타이 문명이 황금 장신구가 특징인데, 그 영향을 받았을지도 모른다는 것. 혹은 금을 칠한 돌도끼일 수도 있고… 다양한 상상을 해볼 수 있었다.

목야에 집결한 사람들 앞에서 무왕이 말을 시작한다. “遠矣西土之人!” 여기에는 두 가지의 해석이 있다. 하나는 멀리서부터 왔다는 것, 다른 하나는 멀리까지 왔다는 것이다. “西土之人”이라는 표현에서 ‘동’과 ‘서’를 구분하고 있다는 것을 알 수 있다. 그래서 이 전투를 동/서 문명의 대격돌이라고도 볼 수 있다.

그러면서 무왕은 참전한 사람들을 직급이 높은 순서부터 하나씩 부르기 시작한다. 이때는 제후들과 왕의 관계가 비교적 느슨한 편이었다. 그래서 설득을 통해 제후들의 마음을 움직이는 것이 왕의 역할이었을 것이다. 무왕이 그들의 이름을 하나씩 부르는 행위는 참여해줘서 고맙다는 의미+함께 전투를 하는 연맹체라는 두 가지 의미가 담겨있었을 것 같다.

“司徒·司馬·司空, 亞旅·師氏, 千夫長·百夫長, 及庸·蜀·羌·髳·微·纑·彭”

司徒는 요즘으로 치면 국방부이고, 司馬는 군수 물자를 관리하는 부대, 司空은 공병부대와 유사한 역할을 했다. 그리고 천 명의 우두머리(천부장), 백 명의 우두머리(백부장)과 각 부족에서 파견온 이름들도 불러준다. 여기서의 이름은 개인이 아닌 한 세력의 호칭이다. 안 불러주면 몹시 섭섭하므로^^ 반드시 다 하나씩 불러줘야 했다.

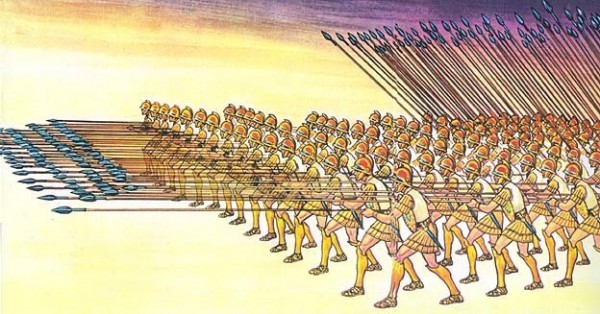

병사들은 矛, 干, 戈로 무장하고 있었다. 矛는 끝이 꼬부라진 긴 창이고, 戈는 가늘고 긴 날에 자루가 달린 병기이다. 상대에는 청동으로 만든 戈를 사용했으며, 휘두르는 힘을 이용해 칼끝으로 적의 머리를 찍거나 예리한 날로 목 부분을 베었다. 당시에는 부대가 보병부대, 전차부대로 구성되어 있었다. 전차에는 운전병과 근거리 공격, 원거리 공격 담당 병사가 있어 각 3인이 1개 팀이었다. 원거리 공격은 활을 사용했고, 근거리 공격일 때에 戈를 사용했다. 戈는 작전에서 무척 중요한 장비였다. 자루가 길면 두 손으로 사용하고, 짧으면 한 손으로 사용하면서 다른 한 손에 방패를 들고 몸을 지킨다. 干은 방패인데, 여러 가지 모양이 있었다. 어떤 것은 矛戈와 같이 적을 공격할 수 있는 장치를 덧붙이기도 했다. 矛는 戈와 조합되어 찌르고, 베고, 걸 수 있는 무기였으며 원래 따로 제작되다 이후 함께 주조되는 방식의 극(戟)으로 점차 발전되었다.

전차병은 운전하는 사람과 전투하는 사람이 짝을 지었다.

한나라 군대 병사들의 모습. 갑주를 입고 극을 들고, 칼과 방패, 석궁을 든 3인

무왕이 연설을 하며 내세운 명분은 무엇이었을까? 첫째, 주왕이 선조의 제사를 지내지 않았다는 것이다. 당시에는 제사가 선조에게 자문을 구하고 보호를 받는 방법이었는데, 이를 무시했다는 점을 문제 삼았다. 둘째, 여인(부인)의 말을 따랐다는 것. 이 두 가지 중 두 번째 항목은 주왕을 죽인 이후에는 거론하지 않았다. 즉, “암탉이 울면 나라가 망한다”는 자극적인 표현은 전투를 앞두고 사기를 끌어올리기 위해 했던 말이었던 셈이다.

또, 병사들에게 “不過六步七步, 乃止齊焉, 夫子勉哉! 不過於四伐五伐六伐七伐, 乃止齊焉”라고도 하는데 이는 여섯 걸음을 가고 일곱 걸음을 넘기지 않고 대열을 정비하라는 것이다. “四伐五伐六伐七伐”와 같은 표현에서 알 수 있듯 대열을 갖추고 신호에 맞게 무기를 휘두르라는 것을 보면 이들은 훈련된 군사들이었음을 짐작할 수 있다.

마케도니아의 필리포스 2세는 약 6m에 달하는 길이의 창으로 군사들을 무장시켜 1, 2, 3, 4, 5열의 병사가 모두 공격하는 형태로 진군하는 전법을 썼다. 무왕의 군대도 4, 5, 6, 7열의 군사들이 동시 혹은 순차적으로 공격하는 방식이었던 게 아닐까 생각해본다.

역사는 승자의 기록이다. 그래서 『사기』에서는 이때의 전투가 커다란 피해 없이 상나라 병사들이 길을 열어주어 무혈입성 한 것처럼 기록되었다. 그런데 다른 버전의 이야기에 따르면 당시 죽은 사람들의 숫자가 너무 많아 헤아릴 수 없을 정도였다고 한다. 피로 인해 강물이 제대로 흐르지 못할 정도였다고.

그렇다면 이러한 전쟁의 목적은 무엇일까? “상대를 굴복시켜 자신의 생존을 보장받으려고 하는 것”(『중국고대사회』, 504p)이다. 또한 경제적 이익 또한 주요한 원인이 된다. 다른 기록에 따르면 주무왕이 상을 멸하고 토지와 백성 외에도 보옥 1만 4천개, 패옥 18만개를 얻었다고 한다. 전쟁에서 승리하게 되면 엄청난 이득이 그들을 기다리고 있었던 것이다.

그래서일까. 상나라의 주왕은 죽을 때도 탐욕스러운 모습이었다. 유흥을 위해 만들어 놓은 누대에 올라가 값진 보석을 몸에 끼고, 옷을 뒤집어 쓰고 죽었다고 기록한 것이다. 옷을 뒤집어 썼다는 표현에는 ‘비겁한 사람’이라는 의미가 포함되어 있다. 무왕은 성에 들어가 주왕의 시체에 화살을 세 발 쏘고, 칼로 찌르고, 마지막으로 목을 참수한다.

이것으로 당시의 전투 방식을 알 수 있다. 병사들끼리 전투를 시작하기 전 기싸움처럼 우두머리들이 ‘일기토’를 하는 것이다. 『삼국지』에 보면 늘 장수들이 먼저 1:1로 20~30여 합을 싸운다. 이때 이기는 쪽의 기세가 드높아진다. 무왕이 화살을 세 번 쏘는 것은 이러한 우두머리의 1:1 전투의 순서를 표현한다. 원거리 전투 이후에는 근거리 전투(칼 혹은 단도)로 적에게 치명상을 입히고 마지막으로 죽이는 것. 주왕은 이미 죽었지만, 무왕은 시체에 전투의 ‘예’를 다한 것이다.

그리고 무왕은 상나라의 선조들에게 제사를 지낸다. 왜 다른 선조에게 제사를 지내는 것일까? 이는 토지신을 달래 전쟁이 끝난 후 흉년이 들지 않도록 하고, 선조들에게 전쟁의 경과를 보고하기 위함이었다. 제사를 마치고, 무왕은 다시 자신의 진지로 돌아간다. 전투로 인해 성 안이 불탔기 때문이기도 하고, 안전상의 문제이기도 하고, 망한 나라의 궁궐은 쓰지 않기 때문이었다.

다른 고전을 읽다 보면 종종 ‘목야의 전투’라는 표현을 만나게 되는데, 앞으로 이 표현을 만나면 그 당시의 상황에 대해 구체적으로 떠올릴 수 있을 듯하다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.