<혈자리서당> 2주차 후기 및 공지

페이지 정보

작성자 감이당 작성일13-03-31 12:00 조회5,410회 댓글1건본문

나는 우선 내가 상태에서 상태로 이행하고 있음을 확신한다. 나는 덥기도 하고 춥기도 하며, 즐겁기도 하고 슬프기도 하다. 나는 일을 하기도 하고 아무것도 하지 않기도 한다. 나는 내 주변을 바라보기도 하고 다른 것을 생각하기도 한다. 감각, 감정, 의지, 표상들, 내 존재는 바로 그러한 변양(變樣)들로 나누어지며, 그것들은 내 존재를 차례로 채색한다. 즉, 나는 끊임없이 변화한다. 그러나 그렇게 말하는 것은 충분하지 않다. 변화는 사람들이 처음에 믿었던 것보다 훨씬 더 뿌리가 깊다.우리가 탐구하는 것은 단지 <존재한다>는 말에 대해 우리 의식이 정확히 어떤 의미를 부여하는가 하는 것이다. 그리고 우리가 발견하는 것은 의식적 존재에 있어서 존재한다는 것은 변화하는 것이고 변화한다는 것은 성숙하는 것이며 성숙한다는 것은 자신을 무한히 창조하는 것으로 이루어진다는 것이다.-베그르손, 『창조적 진화』, 아카넷, 2005, p.20~30

안녕하세요. 시성입니다. 지난 주 혈자리서당에선 베르그손의『의식에 직접 주어진 것들에 관한 시론』두 번째 시간을 가졌습니다. 너무 많은 분량 때문에 의식이 거의 혼미해진 상태로 세미나를 시작한 저는 많은 선생님들의 도움으로 간신히 의식을 붙잡고 세미나에 임할 수 있었습니다. 저의 '의식에 직접 주어진 것들'은 혼미, 망상, 졸음 이런 것들인데 베르그손은 이런 것들은 취급하지 않고 있었습니다.(좀 실망스러워요.^^)

대신 베르그손은 우리들의 감정과 감각들, 이것들을 의식하는 우리들의 방식을 문제삼고 있었습니다. "감각의 증가는 오히려 증가의 감각으로 불어야 하지 않을지 검토해 보라. 모든 문제는 거기에 있다. 왜냐하면 첫 번째 경우에 감각은 양일 것이며, 두 번째 경우에는 비록 그 원인의 크기를 표현하는 것으로 되어 버렸지만 하여간 질일 것이기 때문이다." 그는 또 이렇게 말합니다. "당신의 착각을 강화하는 것은 동질적 공간에서 이루어지는 동질적 운동을 직접적으로 지각한다고 믿는 습관이 형성되어 있다는 사실이다." 이 젠장할(?) 놈의 습관이 우리들의 의식에 주어진 것들은 양적인 것으로 착각하도록 만든다는 것입니다. 급기야 그는 이렇게 말합니다. "질의 변화를 양의 변화로 해석하기로 작정한 우리는 모든 사물이 불변의 결정된 고유색을 가진다는 것을 원리로 놓고 출발한다." "우리는 아직도 우리 의식이 받아들이는 질적 인상을 우리의 지성이 그것에 대해 부과하는 양적 해석으로 대체한다." 결과적으로 우리에 의식에 주어진 것들을 우리는 질적인 것이 아니라 양적인 것으로 해석하고 받아들인다는 것입니다. 대체 왜 이런 현상이 발생하는 걸까요? 베르그손이 든 예를 하나 보도록 하겠습니다.

점점 더 무거운 무게를 들어올리는 사람을 주의 깊게 살펴보라. 근육 수축은 조금씩 그의 몸 전체로 퍼져 나간다. 힘을 쓰고 있는 팔에서 느끼는 고유의 감각은 상당히 오랫동안 일정하게 남아 있으며, 무게감이 어느 순간 피로로, 피로가 어느 순간 고통이 되면서, 거의 성질만 변할 뿐이다. 그러나 그 사람은 팔에 흐르는 심적 힘의 연속적 증가를 의식한다고 생각할 것이다. 알려주지 않으면 그는 자신의 잘못을 인정하지 않을 것이며, 그만큼 그는 수반되는 의식적 운동들에 의해 주어진 심리상태를 측정하도록 부추김 받고 있다!-베그르손, 『의식에 직접 주어진 것들에 관한 시론』, 아카넷, 2011, p.45

물건을 들어올리는 것 또한 질적인 변화를 수반하는 행위임에도 우리 의식은 물건을 들어올리고 있는 지점에 의식을 집중시켜서 그것을 연속적 운동으로 파악하고 있다는 것입니다. 사실 여기엔 무게감-피로-고통이라는 불연속적인 상태들이 존재함에도 우리들은 그것을 잘 보지 못한다는 것이죠. 마치 '코끼리 장님 만지듯이' 말입니다.^^

그래서 사실은 우리 의식에 직접 주어진 것들은 질적인 차이들이라고 베르그손은 말하고 있습니다. 그러나 우리들은 이 질적 차이들마저도 양적인 것으로 환원할 수 있다고 생각하는 관행 혹은 습관을 무수히 반복하면서 질의 세계를 관찰할 시선을 잃어버리게 됩니다. 그러한 습관-관행들에 의해 정신의 강도를 크기로 환원하는 일의 극단에 베르그손은 정신물리학이라는 영역이 자리잡고 있다고 합니다. 정신의 메커니즘을 물리학으로 밝혀내는 이 시도. 여기에 베르그손은 저항하고 있습니다. 재밌는 것은 베르그손이 그 사유의 오류를 분석하고 반박하는 장면입니다. 가령 이런 것입니다. 우리는 고통이나 쾌락이 과거로부터 점점점 쌓여서 큰 고통, 큰 쾌락으로 현재에 나타난다고 생각합니다. 그러나 베르그손은 이게 거꾸로 되어 있다고 주장합니다.

베르그손이 이 단락에서 이야기하고자 하는 것은 감각이나 감정이 아무 이유 없이, 또는 단지 우리의 과거나 현재의 상태를 알려준다는 고답적이고도 사변적인 이유만으로 생긴 것이 아니라, 미래로 향한 행동의 필요에 따라 생겼다는 것이다. 많은 생물들이 감정이나 감각 없이 장동적인 움직임에 따라 살며, 자유로운 행위, 즉 선택이 필요한 곳에서 비로소 감각이나 감정이 나타나고, 그때 그것은 미래의 행동의 선택지를 밑그림으로 그려 보여주는 역할을 한다.-베그르손, 『의식에 직접 주어진 것들에 관한 시론』, 아카넷, 2011, p.54-55

베르그손은 고통을 '어떤 상태로부터 벗어나기 위해 운동하라는 명령'으로, 쾌락을 '운동하지 못하게 사로잡히 무기력'이라고 설명합니다. 그렇게에 우리에게 고통을 작동시키는 것은 미래의 목소리이라는 것입니다. 반면에 쾌락을 베르그손은 "모든 다른 감각을 거부하고 거기에 빠져 버리는 신체의 무기력"이라고 정의합니다. 쾌락의 세기가 점점점 높아질 때 신체는 점점점 하나의 감각에만 몰두하게 되고 다른 것들을 배제하기 시작합니다. 실제로 이것은 무기력으로 나타납니다. "어떤 매력에 이끌려 쾌락을 맛본다는 것 자체는 운동을 일으킨 것이지만, 그 쾌락은 바로 다른 운동을 하지 않게 하는 <무기력>이기 때문에, <매력에 이끌렸다>는 것은 실제로 어떤 행동을 하게 한 것이 아니라, 행동을 하지 않게 된 핑계로 쓰인다. 어떤 <매력에 사로잡힌> 상태는 거기서 헤쳐 나오려 해도 나올 수 없는, 즉 몸을 뺄 수 없는 그 <옴쭉달싹할 수 없음>, 즉 무기력의 상태이다." 그런데 이 논리를 거꾸로 작동시키면 이렇게 될 거 같습니다. '산만한 것들을 배제하고 하나에 집중하면 그것으로부터 쾌락이 발생한다.'(맞을 지는 장담할 수 없어요 ㅋㅋ) 아직 선명하지 않고 오해하고 있는 것 같기는 하지만 전 요런 부분들에 끌렸습니다. 쾌락주의자!!^^(쾌락에도 질적 다수성이 존재한다!)

쓰다보니 길어졌습니다. 다음 주부터는 베르그손의 이 질문을 따라갑니다. "우리는 더이상 의식의 상태들을 서로 고립적으로 생각하지 않고, 그것이 순수 지속 속에서 전개되는 한에서 그 구체적 다수성 속에서 생각할 것이다. 그리고 우리가 원인의 관념을 도입하지 않는다면 표상적 감각의 강도는 도대체 무엇인가를 자문했던 것과 마찬가지로, 그것이 펼쳐지는 공간을 추상하였을 때 우리의 내적 상태들의 다수성은 무엇이 되며, 지속은 어떤 형태를 띨 것인가를 이제 탐구해야 할 것이다."

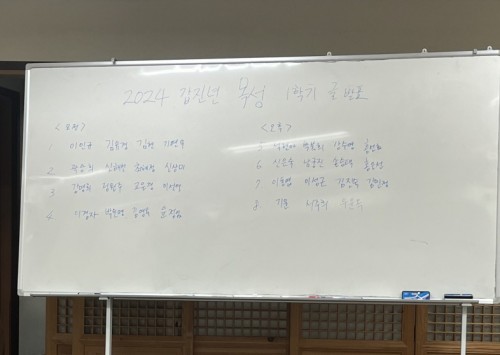

다음 주엔『의식에 직접 주어진 것들에 관한 시론』97페이지부터 128페이지까지 읽습니다. 발제자는 고은주쌤이시니 우리가 저 질문에 답을 얻을 수 있는 발제문을 들고 등장하시라 믿습니다.(짐 떠 넘기기 ㅋㅋ)

p.s. 우리들의 질문. 시공간이란 무엇인가. 이 질문에 대한 조그마한 답으로 예전에 썼던 걸 인용해보아요. 지난 주에 잠깐 이야기한 거!!^^(우리들의 주제인데 너무 소홀하게 다루었나 ㅋㅋ)

시간(時間)은 해와 달의 궤적, 해와 달이 번갈아가며 낮과 밤을 만드는 것, 이 변화가 무한히 반복된다는 의미다. 단 이것은 매번 차이를 만들며 되돌아온다. 어찌 어제 아침과 오늘 아침이 같을 수 있겠는가. 오직 (나만) 모를 뿐! 그래서 답한다. 시간이란 무엇인가. ‘때와 때의 사이’란 무엇인가. 그것은 해와 달 그리고 별들이 만나서 생기는 하루의 변화, 열두 달의 변화, 1년 365일의 변화다. 시시때때로, 중중무진(重重無盡)으로 변화하는 이 우주의 중심에 내가 서 있다. 모든 것은 원래 중심이 있어야 좌표와 벡터가 구성된다. 중심으로서의 내가 있어야 시간은 간다. 내가 우주의 변화와 접속해서 생긴 변화들. 우리는 이것을 시간이라고 부른다. '시간이 흘렀다.'로 시작하는 소설에서 우리는 모든 것이 변해버렸음을 감지한다. 변화가 없는 시간은 흘러가지도 도래하지도 않는다.

동양에서는 이 변화의 마디를 숫자 대신 상징으로 처리했다. 왜 그런 것인가. 변화의 실감을 주기 위해서다. 아니 변화란 모름지기 이 정도는 되어야 한다고 말하기 위해서다. 쥐의 시간, 소의 시간, 호랑이의 시간, 토끼의 시간……. 쥐가 소가 되고 소가 호랑이가 되고 호랑이가 토끼가 되는 것, 그것이 시간이 만들어내는 변화라고 생각했던 거다. 이것은 곧 하늘의 12시(時)로, 자축인묘진사오미신유술해(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)로 자리 잡았다. 해와 달을 포함한 별들의 운행을 열두 마디로 구획한 것이다. 그런데 의사들은 이 하늘의 12시(時)를 곧바로 몸에 적용해 버렸다. 『동의보감』에는 하늘과 우리 몸의 관계를 이렇게 설명한다. “하늘에 십이시(十二時)가 있듯이 사람에게는 열두 개의 경맥(經脈)이 있다. 하늘에 이십사기(二十四氣)가 있듯이 사람에게는 스물네 개의 수혈(兪穴)이 있고 하늘에 365도가 있듯이 사람에게는 삼백육십오 개의 마디가 있다.” 그렇다. 그들은 우리 몸의 경혈(經穴)이 시간의 길이자 마디라고 생각한다. 이 길과 마디는 내 몸에 펼쳐져 원을 그리며 순환한다(如環無端).

댓글목록

얼음마녀님의 댓글

얼음마녀 작성일

시성샘은 분량이 많아서 의식이 혼미해졌다고 하는데..다음 발제를 맡은 전 지성부족으로 정신이 혼미하네요.

아~ 이거 어떡하지!!